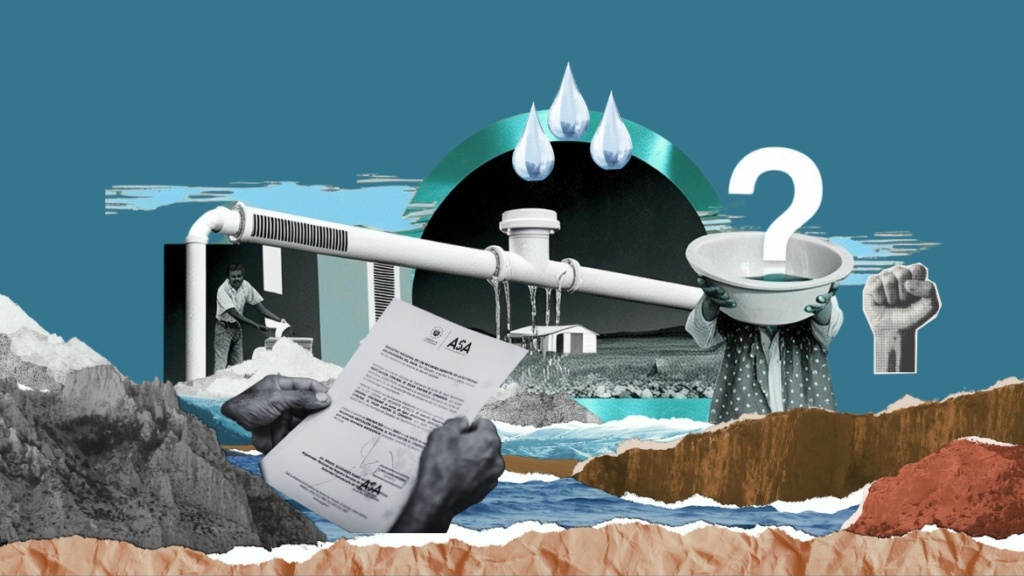

Ley de Recursos Hídricos: ¿Un despojo silencioso?

Que en El Salvador hay una grave crisis de agua no es nada nuevo. El problema es evidente en múltiples dimensiones: contaminación, reducción de acuíferos, sequías, entre otras. La crisis también se refleja en el malestar de la gente, con quejas constantes por el desabastecimiento de agua. En ese sentido, repetir lo que las organizaciones sociales y el sector académico han dicho y explicado hasta la saciedad –que estamos frente una grave crisis hídrica– puede parecer redundante. Sin embargo, corresponde a quienes estudiamos estos temas insistir sobre la situación y señalar cómo el problema evoluciona y se agudiza con el tiempo.

Una de las grandes preguntas que surge en estos momentos es, ¿qué ha sido de La Ley Integral de Recursos Hídricos? A más de tres años de su aprobación, poco se ha escuchado sobre su impacto. Sin embargo, los primeros cuestionamientos sobre su aplicación han comenzado a surgir.

Uno de los síntomas es la baja inscripción de las juntas de agua en el sistema de la ASA. Desde hace más de un año, el Foro del Agua ha hecho múltiples llamados al Gobierno para que tome un rol más proactivo en la inscripción de las juntas de agua, debido a su importancia en el abastecimiento de agua potable en las zonas rurales; pero sólo un 20 % ha logrado registrarse.

Según datos del Sistema de Información Hídrica de la ASA, hasta el 29 de febrero de 2024, solamente 408 de las más de dos mil juntas habían sido inscritas. Este número contrasta con el número de actividades industriales inscritas, las cuales, para la misma fecha, ascendían a 18,731.

Diferencia entre la inscripción de juntas de agua y actividades industriales, febrero de 2024. Fuente: Captura de pantalla del Sistema de Información Hídrica (SIHI) en asa.gob.sv

Los datos más recientes sobre las actividades inscritas en el Sistema de Información Hídrica (SIHI), disponibles en el sitio web de la ASA, datan del 29 de febrero de 2024. Esto se debe a que la institución ha desactivado el conteo de autorizaciones otorgadas a juntas de agua e industrias a nivel nacional. Actualmente, la única información disponible corresponde al sistema hídrico del río Lempa.

La diferencia entre juntas de agua e industrias inscritas es alarmante, pues nos dice que quienes han logrado formalizar el uso de agua son quienes la utilizan para fines lucrativos, y no las que utilizan agua para uso doméstico. Los riesgos son grandes. De no inscribirse rápidamente, las juntas de agua quedan vulnerables a algún tipo de penalización por parte del Estado. Por otro lado, si la ASA está comprometiendo grandes cantidades de agua con actores industriales, podría estarse reduciendo la cantidad de agua disponible para otros usuarios en el futuro.

En palabras sencillas, si las juntas no formalizan su situación, llegarán tarde al reparto de agua en El Salvador.

La solución a este problema no es tan sencilla como decirle a las juntas de agua que deben registrarse a través de redes sociales. El problema es más complejo y tiene que ver con las profundas desigualdades estructurales que limitan la inscripción de las juntas. Debe considerarse que no todos los usuarios de agua tienen las mismas condiciones para realizar dicho proceso burocrático. Aunque parezca simple, existe una gran variedad de obstáculos de por medio. Entre los obstáculos están el desconocimiento de la ley y sus procesos administrativos, problemas de seguridad jurídica en los terrenos de donde se extrae el agua, y problemas financieros de los sistemas comunitarios. Mientras las juntas buscan resolver estos problemas, las empresas, con sus equipos de abogados, hacen los papeleos necesarios para asegurar la explotación del recurso hídrico.

La desigualdad en el registro del agua es la expresión viva del abandono del Estado salvadoreño a las mayorías populares, sobre todo a las comunidades rurales. Por ello es deber del Gobierno revertir esta tendencia mediante una asesoría directa a las juntas de agua y un apoyo para la regularización de su situación jurídica y económica. De no hacerlo, la forma desigual en que se está registrando el uso del agua en El Salvador se convierte en una forma silenciosa de despojo, un despojo de escala nacional.

La forma en la que se está repartiendo el agua en El Salvador recuerda un poco a lo que ocurrió a fines del siglo XIX, cuando se privatizaron las tierras comunales y ejidales. Según el libro “Una república agraria” del historiador Aldo Lauria-Santiago, este despojo no consistió en un arrebato inmediato de las tierras, sino en un despojo gradual ligado a un proceso desordenado de parcelación y titulación de la propiedad.

Las leyes privatizadoras permitían a los poseedores de tierras comunales y ejidales registrar parcelas a su nombre. Esto, sin embargo, no ocurrió de manera general. En muchos casos, la falta de información sobre procedimientos administrativos fue un obstáculo para la titulación de tierras. El caos burocrático generado por la ley terminó favoreciendo a los grupos de mayor poder económico y político, pues estos sí lograron titular tierras a su nombre en un acto que dio comienzo a un largo proceso de concentración de la tierra.

A más de 140 años de aquella privatización, nos corresponde impedir que la historia se repita con otro bien común como es el agua.